Le Trésor a jugé utile de justifier la provenance de l’argent du « quoi qu’il en coûte », les mesures exceptionnelles de soutien à l’économie mises en place lors de la crise sanitaire. Sa lecture n’apporte aucune réponse utile mais permet d’anticiper que notre épargne est convoitée par Bercy.

Agnès Bénassy-Quéré est chef économiste du Trésor depuis juin 2020, en congé de son poste d’enseignant à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle fait partie de l’Ecole d’Économie de Paris. Pour vous donner une idée de ses centres d’intérêt, voici les titres de ses dernières publications :

- Taxing capital and labor when both factors are imperfectly mobile internationally (taxer le capital et le travail lorsque ces deux facteurs ont une mobilité internationale imparfaite)

- Trade and currency weapons (commerce et armes monétaires)

- It’s all in the Mix: How Monetary and Fiscal Policies Can Work or Fail Together (Tout est dans le dosage : comment les politiques monétaires et fiscales peuvent fonctionner ou échouer ensemble)

On a déjà compris que nous n’avions pas affaire à une partisane du laissez-faire, du libre échange et de l’ingérence minimale dans les affaires privées mais à un suppôt de l’économie dirigiste, administrée d’en haut, à grands coups de matraques fiscale et monétaire.

Sans être moi-même économiste, en tant qu’humble vermisseau oeuvrant dans le secteur privé concurrentiel, je me suis cependant demandé d’où vient l’argent, comme le note Agnès Bénassy-Quéré dans le début de son billet.

“Si vous êtes économiste comme moi, peut-être avez-vous été assailli(e) par vos proches durant la pause estivale, autour de la question suivante : D’où vient l’argent ?“.

Pas besoin de poser la question à un économiste patenté, toutefois, la réponse est simple : l’argent vient de nulle part, il n’existe pas puisque l’État n’a pas d’argent. Ce que l’État lève en impôt ne lui suffit pas pour ses dépense; les déficits s’enchaînent depuis 1975 ; le cumul de ces déficits est la dette publique. Les vraies questions seraient plutôt “qui prête encore à l’État français ?” ou “comment un système de crédit infini et gratuit peut-il survivre si longtemps à autant d’âneries ?”.

La lecture de la note laisserait-elle entrevoir de vraies réponses aux vraies questions ?

L’économie selon l’économiste du Trésor

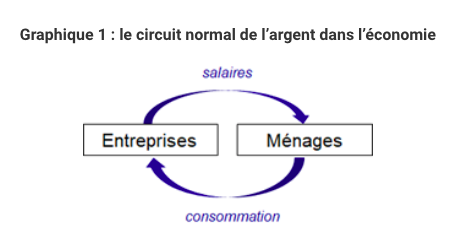

Agnès Bénassy-Quéré a une idée très simple de l’économie en mode normal qu’elle a dessiné comme ceci :

Il y a quand-même un problème dans ce petit schéma du “mode normal” : il décrit une économie de subsistance dans laquelle les fruits du travail de chacun sont immédiatement consommés.

Heureusement nous n’en sommes plus à ce stade (même si les écologistes qui prônent la décroissance aimeraient que nous y retournions). Nous sommes dans une économie d’abondance où nous faisons tous les jours de multiples choix dont le plus important est consommer ou non. Si nous ne consommons pas nous épargnons. En principe, dans une économie saine et prospère, l’épargne va financer des investissements qui vont nous donner des choix supplémentaires. En “mode normal”, les mauvais investissements sont sanctionnés par la faillite (les clients n’arrivent jamais ou pas assez nombreux). Les bons investissements permettent des profits : les emplois sont bien rémunérés, les prêteurs reçoivent des intérêts et les actionnaires des dividendes. En mode normal, tous ces multiples choix sont décidés par chacun de nous. Dans une économie planifiée, comme celle de la France où l’État contrôle directement ou indirectement plus de la moitié de l’économie, ces choix sont de plus en plus contraints, rétrécis, orientés. Visiblement dans l’esprit d’Agnès Bénassy-Quéré, ils n’existent même plus.

“Le planisme mène à la dictature parce que la dictature est l’instrument le plus efficace de coercition et de réalisation forcée d’un idéal“

Friedrich Hayek, La route de la servitude

Une fois les entreprises mises à l’arrêt par le gouvernement, l’économiste du Trésor nous détaille les circuits de l’argent magique :

“le Gouvernement a très rapidement mis en place trois types de soutiens :

- Des subventions directes, à travers notamment le fonds de solidarité et les exonérations de cotisations sociales ;

- Une large extension du dispositif d’activité partielle ;

- Des prêts garantis par l’Etat et des reports de cotisations et d’échéances fiscales.

Ces soutiens ont permis aux entreprises de continuer de verser les salaires. Le pouvoir d’achat du revenu disponible brut a ainsi augmenté en moyenne de 0,4 % en 2020 selon l’Insee, alors que le PIB baissait de 7,9 %“

Subventions sans taxations (puisque pas de matière à taxation faute d’activité) cela signifie tout simplement déficit public et dette publique.

La vraie question n’est pas d’où vient l’argent mais qui accepte de prêter encore et toujours.

Le circuit magique de l’argent gratuit

C’est un vrai tour de bonneto que nous décrit la note du Trésor.

Les gens n’ont pas dépensé autant qu’avant puisqu’ils ne pouvaient plus le faire. Le chômeur qui produisait des produits “non essentiels” n’allait plus au restaurant, par exemple. Il y a donc eu plus d’épargne que d’habitude. En gros 80 Mds€.

“Cette épargne a été principalement thésaurisée sous forme liquide : dépôts bancaires, livrets d’épargne. […] Les ménages auraient pu prêter directement cet argent à l’État, mais c’était compliqué et peu rémunérateur, puisque les taux d’intérêt étaient (et sont toujours) négatifs. Ils l’ont en fait principalement laissé sur leurs comptes bancaires ou leurs livrets d’épargne“.

Ce sont donc les banques qui ont prêté l’épargne supplémentaire pour assurer le “quoi qu’il en coûte”.

Mais le compte n’y est pas du tout. Car les gens qui pouvaient épargné n’ont pas épargné TOUT ce qui a été distribué. Celui qui reçoit des allocations de chômage partiel les dépense pour payer son logement, se nourrir, etc. les dépense pour survivre et ne thésaurise (s’il le peut) que le superflus.

“ la BCE a cherché à inciter les banques à prêter davantage au secteur privé. Pour cela, elle leur a proposé de racheter leurs titres de dette publique, non seulement les titres à court terme, mais aussi les obligations à long terme.”

La BCE a délesté les banques de leurs vieux bons du Trésor (qui ne rapportaient rien), leur a donné de l’argent frais qui a été remis dans le circuit en tant que prêts garantis de l’État (PGE) aux entreprises.

Il s’agit donc, encore et toujours, de création monétaire. Un stock existant de dettes publiques a été repris par la BCE qui fait mine de croire que ces créances seront un jour remboursées.

Evidemment notre économiste du Trésor ne présente pas tout à fait les choses de cette façon :

“Comptablement, le déficit des administrations publiques en 2020 (212 Md€ au compte provisoire des administrations publiques 2020) et le besoin de financement résiduel des entreprises françaises (30 Md€) ont été financés en grande partie par les ménages (180 Md€), via le système financier, le reste (60 Md€) étant comblé par les investisseurs étrangers. La monnaie créée par le système bancaire (au premier rang duquel la BCE) ne modifie pas cette comptabilité. […] Les achats massifs de dette publique par la BCE ont gonflé son bilan de manière équilibrée à l’actif et au passif. La BCE a créé autant de moyens de paiement qu’elle a acquis de titres de dette publique.“

C’est vrai que ça fait plus propre d’écrire ça. Toutefois, si on admet qu’une dette publique sera un jour remboursée cela veut dire qu’elle est un stock d’impôts en devenir. Das ce cas, c’est peut-être un “actif”. Mais il est fort probable que la dette publique ne soit pas intégralement remboursée. Auquel cas, c’est seulement une créance pourrie.

Car n’imaginez pas une minute que tous ces prêts et cette cavalerie financière vont créer 1 € de croissance.

En France, la dette publique n’est jamais remboursée par la croissance puisque, de déficit en déficit, elle ne fait que se creuser. Les “actifs” ne la BCE ne valent rien, ce ne sont que des créances de plus en plus douteuses.

Nous sommes en réalité dans un “système” à la John Law ; il fera faillite comme tous les systèmes similaires d’argent gratuit qui l’ont précédé.

Il est aussi possible que toute cette pyramide financière se révèle finalement inflationniste avant de s’effondrer.

La phrase la plus intéressante de cette note est peut-être celle-ci :

“Chacun sort de la crise avec de l’épargne accumulée (ménages), de la dette accumulée (entreprises et surtout État), ou les deux à la fois (banques commerciales, BCE)“.

L’épargne accumulée a toujours été tentante pour les États qui ont de la dette accumulée …

Source: lecourrierdesstrateges.fr

OK, mais l’épargne des français suffira t’elle à éponger cet himalaya de dettes ?

Si la monnaie est fortement dévaluée, la valeur de l’épargne des français suivra dans le trou.

Et cette Agnès, est enseignante à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre de l’Ecole d’Economie de Paris. Il me semble que ça se passe à Paris et ptet même en France et elle ne publie qu’en globish !?! (sans doute parce que ses travaux passionnent tout la planète). Pourquoi ne pas publier en français d’abord ET en anglais ?

Je rappelle à toutes ces zélites macroniennes de la starteupe-néchonne que, d’après la Constitution, le français est la langue de la République.